急性鼻炎

急性鼻炎とは、鼻の粘膜が急性炎症を起こしている状態です。おもにウイルスや細菌などに感染することを原因として発症します。また、ホコリや粉塵、化学物質などが原因となることもあります。

〒274-0063千葉県船橋市習志野台6-3-25

みみ・はな・のど外来

Ear・nose・throat

耳鼻咽喉科・小児耳鼻咽喉科・一般診療に関して幅広く対応いたします。

耳、鼻、のどなどで気になる症状がございましたら、お気軽にご相談ください。

耳

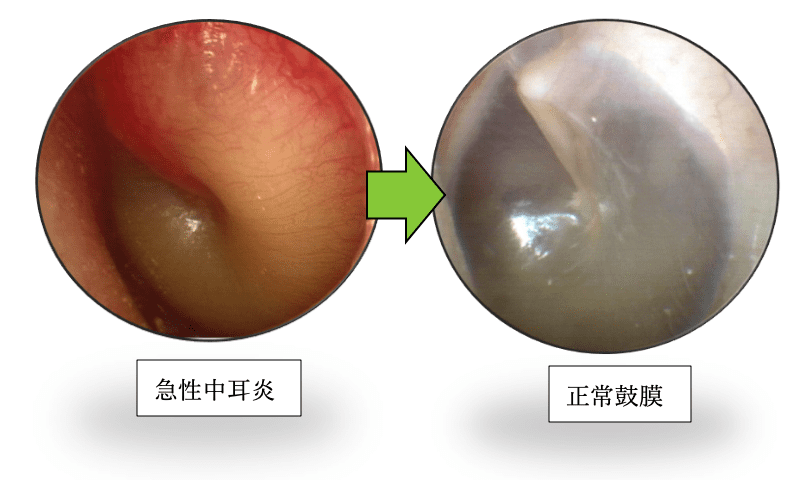

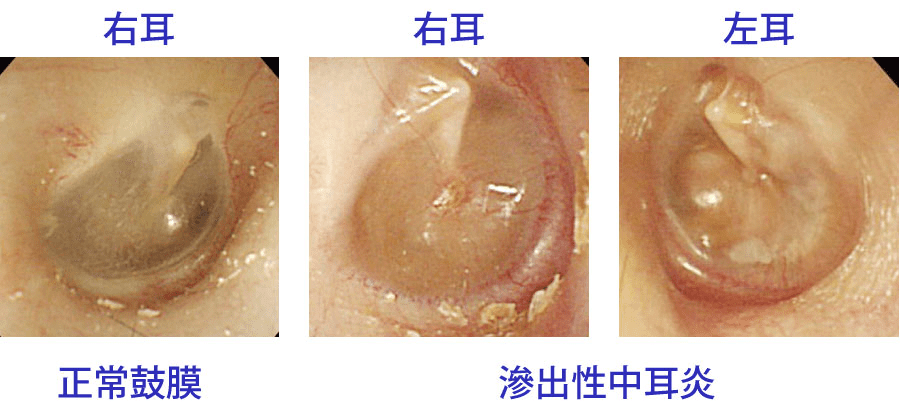

耳の鼓膜の奥にある中耳(鼓膜の奥の空洞)が炎症を起こす病気。主に急性中耳炎、慢性中耳炎、滲出(しんしゅつ)性中耳炎に分かれる。

一般的に中耳炎といわれるのは急性中耳炎です。風邪をひいたときなど、鼻やのどの炎症に引き続き起こることが多く、細菌やウイルスが耳管(耳とのどをつないでいる細い管)を通って中耳に炎症をひきおこします。比較的、お子さんは耳管の通気性が悪く、感染を起こしやすいですが、大人でもかかる場合があります。症状としては、鼻水やのどの痛みなどの症状に続いて、はげしい耳の痛み、発熱、耳だれ、耳がつまった感じ、聞こえにくさなどを感じます。症状を言葉でうまく伝えられない小さなお子さんでは、機嫌が悪く泣く、耳を押さえる、引っ張る、耳に手を当てるといった行動が見られます。

急性中耳炎が十分に治らないまま放置された時に発症します。聞こえが悪くなったり、耳だれを繰り返したりします。耳管機能不全や免疫不全などの基礎疾患がある方に生じやすいです。

小児に起きやすい中耳炎です。

耳管の働きが悪いため中耳に十分な空気が入らず、聞こえの悪さや耳のつまり感を起こします。ひどくなると中耳に水がたまり、さらに聞こえが悪くなります。声や音が聞こえづらい点は急性中耳炎と同様ですが、耳の痛みや発熱を起こすことは稀です。

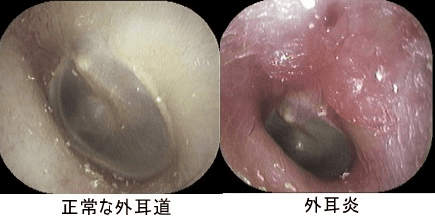

外耳道炎は外耳道(耳のトンネル)の皮膚に炎症を起こした状態のことです。原因は耳かきや指の爪などで外耳道をかいて傷を作ってしまい、その傷口に細菌などが感染して炎症を引き起こしてしまうことです。主な症状は耳の痛み・かゆみですが、耳だれが出たり聞こえが悪くなることもあります。外耳炎は水泳などで泳いだあとによく発症することからスイマーズイヤーと呼ばれることもあります。

鼻

急性鼻炎とは、鼻の粘膜が急性炎症を起こしている状態です。おもにウイルスや細菌などに感染することを原因として発症します。また、ホコリや粉塵、化学物質などが原因となることもあります。

アレルギー性鼻炎とは、アレルゲン(アレルギーを起こす物質)を吸入することで鼻の粘膜を過剰に刺激し、くしゃみ、鼻水、鼻づまりを引き起こします。主なアレルゲンは花粉(スギ、ヒノキ、イネ科など)、ハウスダストなどですが、温度差によっても同様の症状が出ることもあります。アレルギーは遺伝的な影響もあるため、家族に何らかのアレルギーがみられる場合は、アレルギー性鼻炎にかかる可能性があります。

副鼻腔炎は風邪症状などによる炎症が副鼻腔炎(鼻の周りにある骨の空洞)に広がり発症します。主な症状は黄色い鼻汁、鼻づまり、頭痛や頭重感、頬の痛みなどです。通常は1~2週間程度で治りますが、放置して長引くと慢性副鼻腔炎になってしまう恐れがあり、慢性副鼻腔炎は治療に時間を要するため注意が必要です。

のど

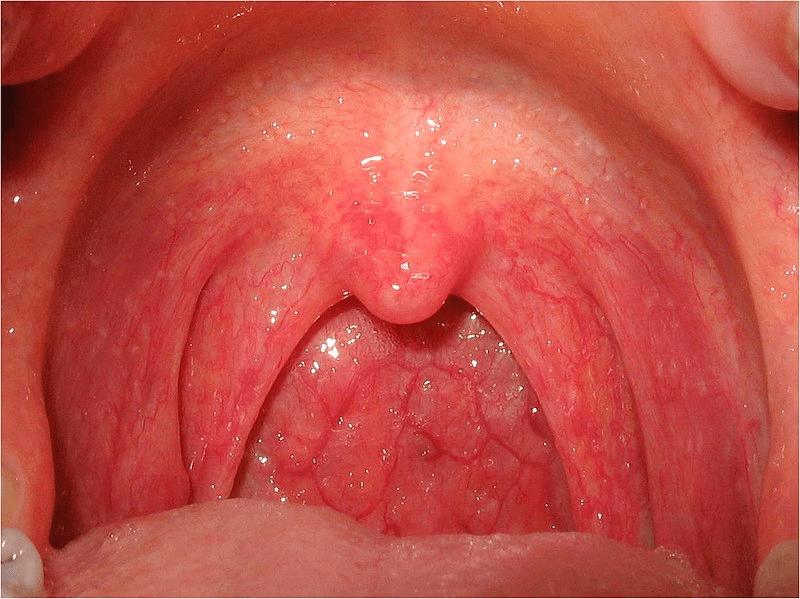

咽頭に炎症を起こしたものの総称が「咽頭炎」で、急性咽頭炎と慢性咽頭炎があります。

急性咽頭炎はウイルスや細菌などの感染による急性炎症で、発熱やのどの痛みを伴うことが多いです。

慢性咽頭炎はのどの痛み、違和感や飲み込みにくさなどを生じることがあります。様々なことが原因として起こり、ウイルスや細菌などへの感染のほか、胃酸の逆流、自己免疫疾患や性病などでも生じることがあります。

ウイルス、細菌、アレルギー、喫煙などさまざまな原因により喉頭に炎症が起きている状態の総称です。急性喉頭炎では声のかれ、咳、痛み、発熱などが、慢性喉頭炎では声のかれ、咳などが主な症状ですが、喉頭が空気の通り道であるため、炎症によって喉頭の腫れが強くなると呼吸が苦しくなることもあるので注意が必要です。

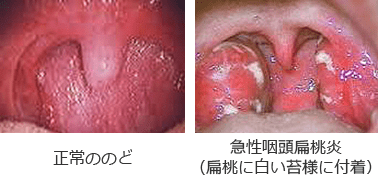

のどにある扁桃に炎症を起こした状態で、通常の咽喉頭炎に比べ強い痛み、発熱をきたすことがあります。ひどくなると周囲に膿がたまり(扁桃周囲膿瘍)、切開や点滴による抗菌剤投与が必要になることもあります。

声帯炎とは、薄い膜状の声帯に炎症が起きたり、充血から声帯の振動が悪くなり、声が出なくなったりかすれてしまったりする喉の病気です。主な原因は、風邪、インフルエンザなどの感染症で咽頭などに発生した炎症が声帯までに及んでしまうことです。また、甲状腺の病気などにより腫れた甲状腺が声帯を圧迫し、炎症が起こってしまうこともあります。

口の中の粘膜に生じる炎症の総称を口内炎といいます。大きさはさまざまで、1ヵ所だけでなく、複数の口内炎が生じることもあります。原因として、ウイルス、真菌、自己免疫疾患、機械的刺激、貧血、薬の副作用などがあります。

くび

体のリンパ節のひとつ、もしくは複数に炎症が起こる病気です。リンパ節に腫れと圧痛の症状がみられます。

細菌、ウイルス、真菌、原虫などの感染症に伴って起こる場合が多く、齲歯(通称:むし歯)や扁桃腺炎に伴う炎症、結核などの感染症が契機となってリンパ節が腫大して発症します。

耳下腺炎とは、両側の耳の前にある耳下腺にウイルスや細菌が感染して起こる病気です。10歳までのお子さんに多く発症し、人から人へとうつる可能性があります。耳下腺炎のなかでも、流行性耳下腺炎(おたふく風邪)がよく知られています。主な症状は、耳の下の腫れや痛みです。

甲状腺腫瘍とは、喉仏の前を覆っている楯のような形の臓器「甲状腺」の一部に腫瘤ができる病気です。良性と悪性に分かれます。超音波検査と組織細胞診で診断致します。

めまい

内耳の耳石器という部分にある、耳石という炭酸カルシウムの塊が何らかの原因で剥がれ落ち、三半規管の中に入り込むことでめまいを生じる病気です。長時間同じ姿勢でいることや、頭を動かさずにいることが原因で起こると考えられています。

朝起きたとき、寝るとき、上を向いたとき、下を向いたとき、ねがえりをうったときなど、頭を動かす動作をしたときに「めまい」が起こりやすいです。

周囲がグルグル回る・揺れるような「めまい」が起こると、しばらく続きます。

聞こえを司る「蝸牛」には障害は起こらないので、聴覚症状はありません。

脳神経や脳に障害は起こらないので、神経症状は現れません。もしこのような神経症状が発現していたら、脳神経外科をまず受診してください。

頭位変換(頭の向きを変えること)で繰り返し「めまい」は起こりますが、何度かめまい発作を繰り返すと、次第にめまいは軽減していきます。

起立性低血圧とは、急に立ち上がったときや長時間立ち続けている際に、立ちくらみ、めまい、失神などを起こす病気です。原因は脳への血流を調節する機能が落ちることですが、脱水、糖尿病、パーキンソン病などが原因となることもあります。

また、起立性低血圧は起立性調節障害の一つで起立性調節障害のお子さんによく見られます。

メニエール病とは激しい回転性のめまいと難聴、耳鳴り、耳閉塞感(耳がふさがった感じ)を繰り返す病気です。内耳を満たしている内リンパ液が過剰にたまる「内耳リンパ水腫」が原因で起こります。めまいの発作は数分で治まることもあれば、数時間続くこともあります。発作の間隔も週1回程度から年1回程度と個人差が大きいです。年齢層は30〜50歳代に多く、高齢の方には少ないです。疲れ、ストレス、睡眠不足が誘因となることが多く、難聴、耳鳴りを伴う回転性めまい発作を繰り返します。

前庭神経炎とは、前庭神経の炎症により起こる突発性耳性めまい症の一つで、耳鳴や難聴などの症状を伴わない突然周りがぐるぐる回る回転性のめまいが生じます。めまいは数日から数カ月続くこともあります。前庭神経の炎症が原因で発症しますが、炎症の原因は分かっていません。

いびき

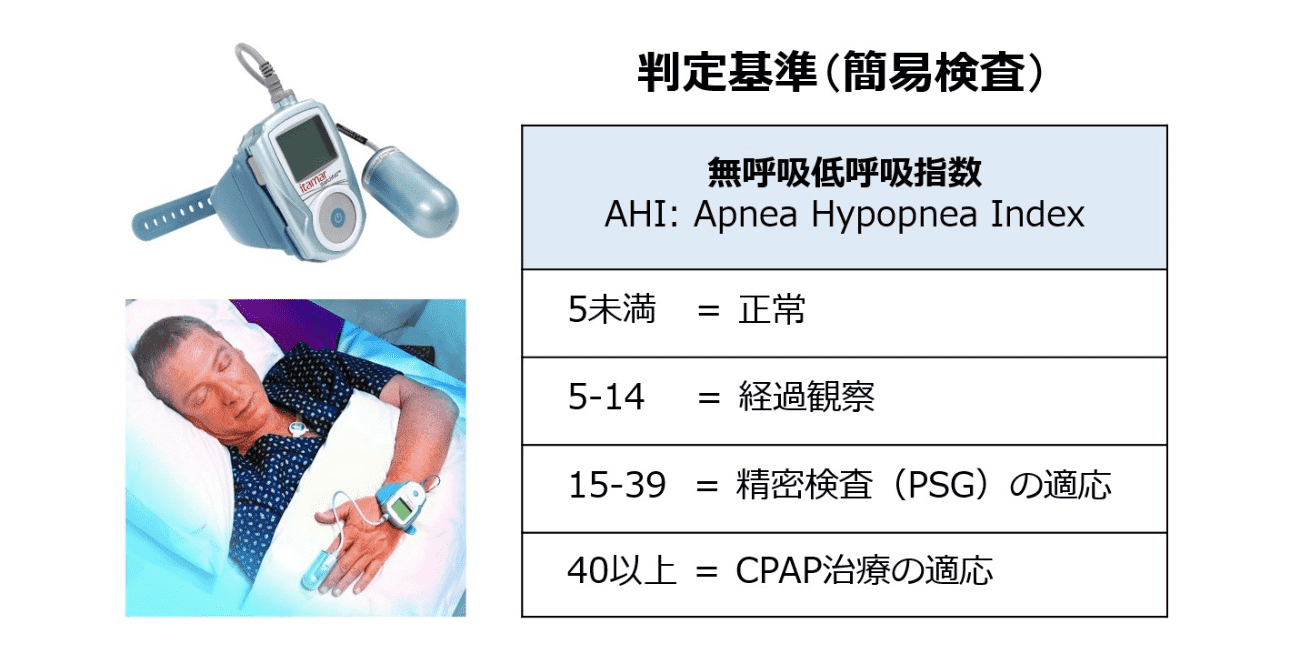

睡眠時無呼吸症候群とは、主に睡眠中に空気の通り道である“上気道”が狭くなることによって無呼吸状態(10秒以上呼吸が止まること)と大きないびきを繰り返す病気のことです。

また睡眠中に体内の酸素量が不足しがちになることで全身のさまざまな部位に負担をかけ、や脳卒中など命に関わる合併症を引き起こしやすくなります。

当院では無呼吸簡易検査を行っております。

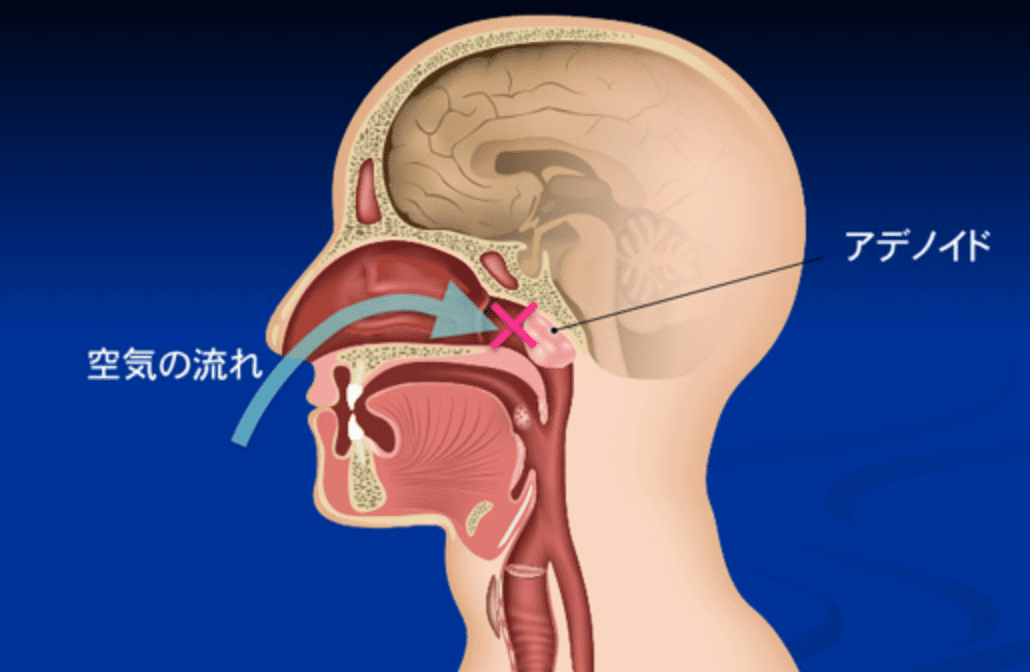

アデノイドは鼻の奥にある咽頭扁桃のことで、アデノイド肥大とは咽頭扁桃が肥大することで様々な症状が認められる病気です。アデノイドは3歳頃から大きくなって6歳頃に最も大きくなりますが、それ以降は少しずつ小さくなり、大人になるとほぼ見えなくなります。

アデノイド肥大が原因でいびきによる睡眠時呼吸障害を起こすことがあります。また鼻の通りが悪くなり、鼻腔内の炎症が広がりやすくなるので、中耳炎慢性化や副鼻腔炎を発症することがあります。

可能な検査

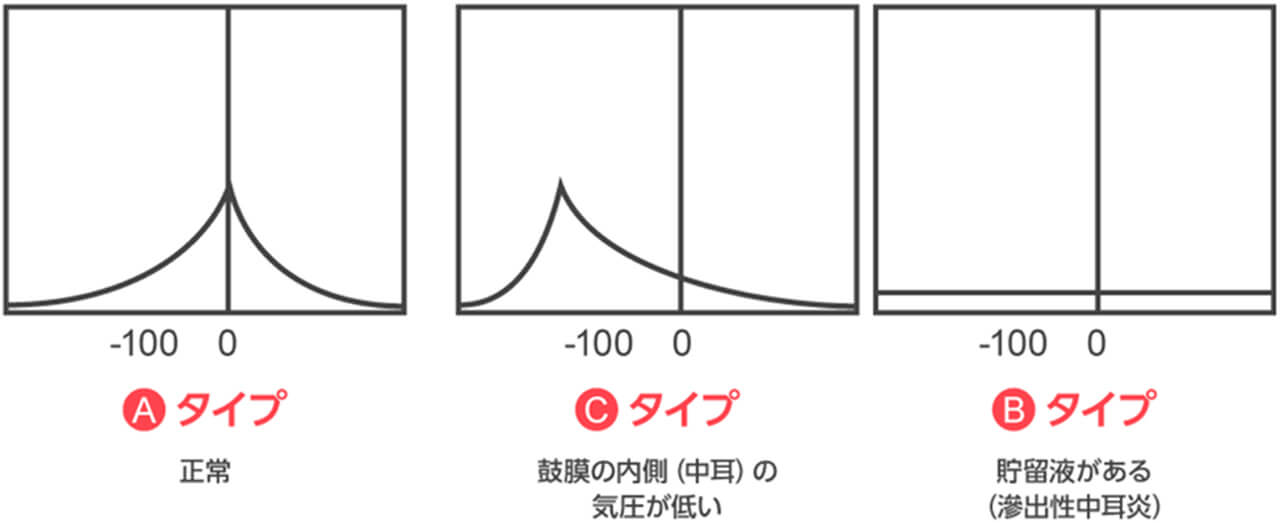

中耳は、鼻の奥(鼻咽腔)と管(耳管)でつながっています。この管には、中耳の換気をしたり、余分なものを排出したりする役目があります。子どもでは、もともと耳管の働きが未熟な上に、副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎などの鼻の病気によって、さらに働きが悪くなります。

耳管の働きが悪いと、まず中耳の気圧の調節ができなくなり、気圧が低くなってしまいます。さらに、滲出性中耳炎という、中耳に液体の貯まる中耳炎になってしまうこともあります。また、急性中耳炎も繰り返しやすくなります。

ティンパノメトリーとは、この中耳の状態を調べる検査です。外耳道の圧力を変えながら、音の伝わり方を見ます。

耳鼻科的処置

鼻閉、鼻汁症状に小児鼻汁吸引とネブライザー鼻吸入ができます。

*「インターネット受付」は、予約の人数が上限に達した場合は、予約を終了することがございますが、ご了承ください。

問診票ダウンロード

Medical QuestionnaireDownload

Medical

QuestionnaireDownload