インフルエンザ

インフルエンザウイルスによる急性熱性感染症で、通常、寒い季節に流行します。

感染してから1~3日間ほどの潜伏期間を経て、発症します。

主な症状は38℃以上の突然の高熱、頭痛、全身倦怠感、筋肉痛、関節痛などが現れ、咳、鼻汁、咽頭痛などの症状がこれらに続き、およそ1週間で軽快します。

主な合併症としては肺炎、脳症が挙げられます。通常のかぜ症候群とは異なり急激に発症し、全身症状が強いことが特徴です。

季節性インフルエンザはいったん流行が始まると、短期間に多くの人へ感染が拡がります。二次感染・合併症の予防や診断のためにも、早めに受診することが大切です。

溶連菌感染症

溶連菌A群溶血性レンサ球菌による感染症です。感染してから約2~5日の潜伏期間を経て発症します。

飛沫(唾液など)経路で感染し、のどに感染した場合、咽頭痛、発熱(高熱や微熱の持続)、全身倦怠感、頸部リンパ節腫脹、発疹、いちご舌などが症状として現れます。

皮膚に感染した場合では膿痂疹(とびひ)、丹毒や蜂巣炎(ほうそうえん)などの原因になります。

急性糸球体腎炎やリウマチ熱などを合併する場合がありますので、きちんと治療する必要があります。

RSウイルス

RSウイルスによる感染症です。感染してから約5日の潜伏期間を経て発症します。

小さい子供の風邪の原因になることが多く、2歳までにほぼ全員がこの感染症を経験します。主な症状は、鼻水・咽頭痛・咳・喘鳴・呼吸困難などです。

治療には特効薬がありませんが、症状を和らげる治療(対症療法)を行うことができます。

感染のリスクが高い早産児や未熟児、先天性心疾患のあるお子さんなどに対しては、シナジスの予防投与が行われます。

ヒトメタニューモウイルス

ヒトメタニューモウイルスが気道に感染することで引き起こされる感染症です。感染してから4~6日の潜伏期間を経て発症します。

1~3歳の幼児の間で流行することが多く、大半のお子さんは10歳までに一度は感染します。主な症状は、咳・鼻水・咽頭痛・発熱・頭痛・下痢・嘔吐などです。

治療には特効薬がありませんが、症状を和らげる治療(対症療法)を行うことができます。

年長児がヒトメタニューモウイルスに感染すると引き起こされるのは、上気道感染(口から喉で起きる感染症)です。上気道感染の多くは、軽症の経過をたどり自然治癒します。

乳幼児は下気道感染(喉から肺の深部で生じる感染)を起こす場合が多く、免疫力が成熟していないこともあり、ヒトメタニューモウイルス感染症が原因で、肺炎や喘息様気管支炎の合併症を引き起こすことがあるため、肺炎や喘息を疑わせる症状がみられた際は、早めの受診を検討してください。

アデノウイルス

アデノウイルスは50種類の型があり、感染するウイルスの種類によって出現する症状が異なり、疾患の名称も変わってきます。

共通点としては、アデノウイルス感染症はいずれも潜伏期間が5~7日程度であることが多く、主に扁桃腺や気道に感染を起こしますが、腸炎を起こすこともあります。

アデノウイルス感染症は、大人にもうつるため(特にはやり目)、家族間でタオルの共用は避け、唾液、鼻水、涙など分泌物で感染するため、手洗いをしっかりし予防しましょう。

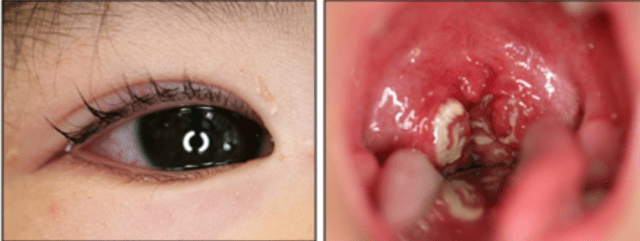

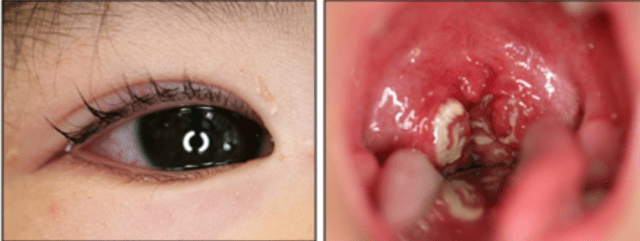

咽頭結膜熱(プール熱)

咽頭結膜熱は高熱が平均で4~5日ほど持続し、熱が1日の間で変動しやすい(37-40度で推移)のが特徴です。症状はのどの痛み、高熱、眼の充血が主症状です。扁桃に膿のような所見が出ることも多いです。

マイコプラズマ肺炎

マイコプラズマ肺炎は、「肺炎マイコプラズマ」という細菌に感染することによって起こる呼吸器感染症です。感染してから2~3週間の潜伏期間を経て発症します。

主な症状は発熱や全身の倦怠感(だるさ)、頭痛、咳などです。(咳は少し遅れて始まることもあります)。咳は熱が下がった後も長期にわたって(3~4週間)続くのが特徴です。

治療はマクロライド系などの抗菌薬を投与します。軽症で済む場合が多いですが、重症化した場合には、入院治療となります。咳が長引くなどの症状がある時は、早めの受診を検討してください。また、マクロライド系抗菌薬が効かない「耐性菌」に感染した場合は他の抗菌薬で治療します。

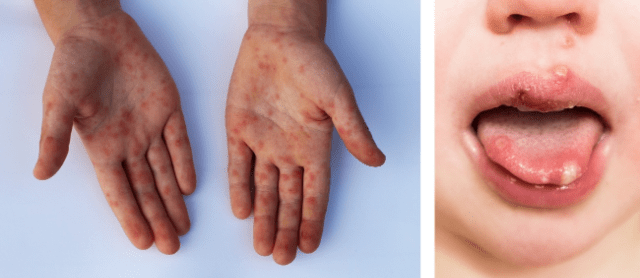

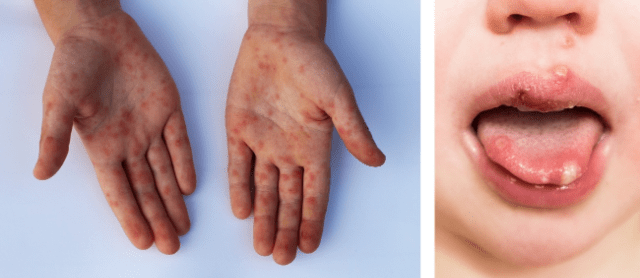

手足口病・ヘルパンギーナ

エンテロウイルスというウイルスが原因で感染から3~5日の潜伏期を経て、手・足・口を中心に小さな発疹・水疱が出現することが多いです。(手足に水疱や発疹ができないものをヘルパンギーナと言います。)

発疹は5~7日程度で改善することが多く、熱は微熱~高熱(39~40℃)までお子さんによってさまざまで、多くは数日で下がります。

ごく稀ではありますが、小脳失調症、脳炎などの中枢神経系合併症を引き起こすこともあるため、意識状態が悪い、繰り返す嘔吐が出現する場合など、必ずすぐに専門医療機関を受診するようにしましょう。

水痘(みずぼうそう)

水痘・帯状疱疹ウイルスによる感染症です。感染してから約2週間の潜伏期間を経て発症します。

主な症状は、全身に現れる発疹、発熱(38度前後)、倦怠感、かゆみです。発疹の症状は、発疹が起こる部位の赤みから始まり、水ぶくれ、膿を含んだ水ぶくれを経てかさぶたと経過するのが典型例です。

水痘は治ってもウイルスは長く体の神経節細胞内に留まっているため、数年~十年以上経過した後に、帯状疱疹という病気を発症することもあります。

おたふくかぜ(流行性耳下腺炎)

おたふくかぜは正式には流行性耳下腺炎といい、感染力が強い病気として知られています。ムンプスウイルスによる感染症で、感染してから2~3週間の潜伏期間を経て、発症します。主な症状は熱と耳下腺の腫れです。

耳の下から頬やあごなどが腫れて痛みます。まず片方が腫れ、2~3日経過後に、もう片方が腫れてくる場合もありますが、片方だけが腫れることの方が実は多いです。

耳下腺の腫れと同時に発熱がみられることもあり、3日目くらいが腫れも熱もピークとなることが多いです。その後、1週間程度で治ります。