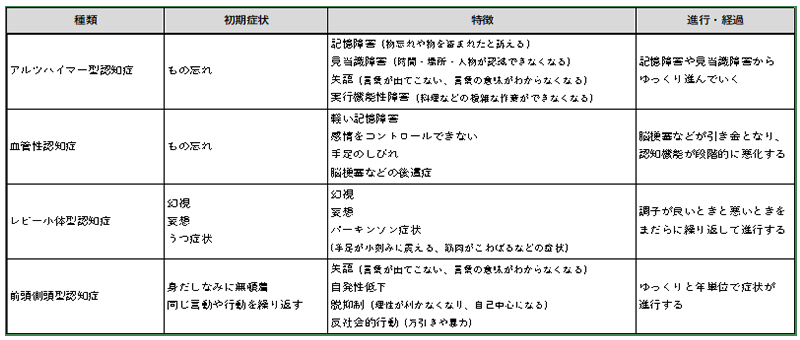

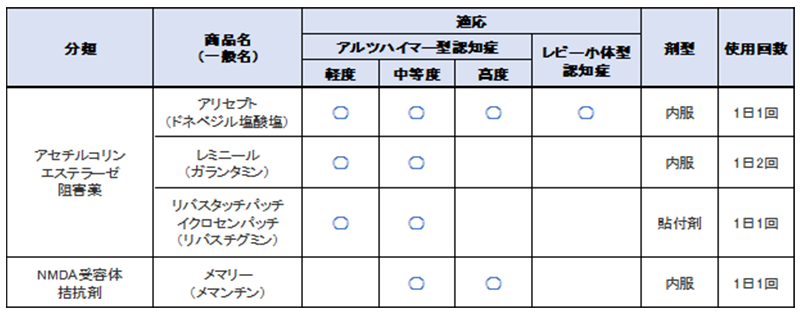

認知症の種類ごとの発症割合

認知症のなかで最も多いのがアルツハイマー型です。

症状全体の約60%はアルツハイマー型認知症が原因で、約20%は脳血管性認知症によるものとされています。なお、前頭側頭型は、症状全体に占める割合としては少ないですが、認知症のなかで唯一、難病指定されています。

アルツハイマー型認知症

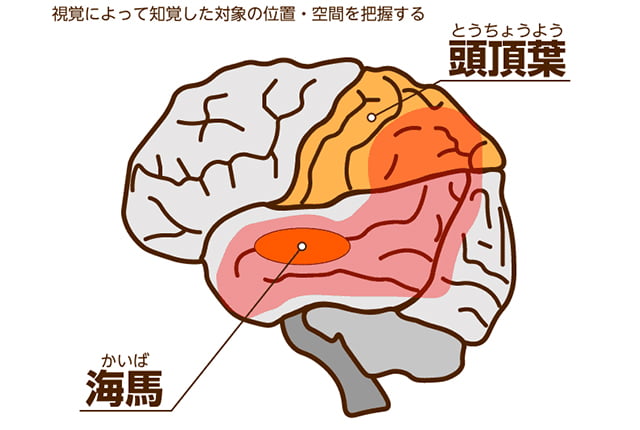

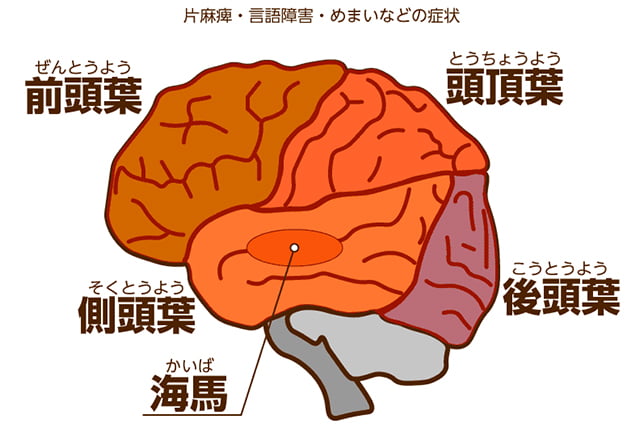

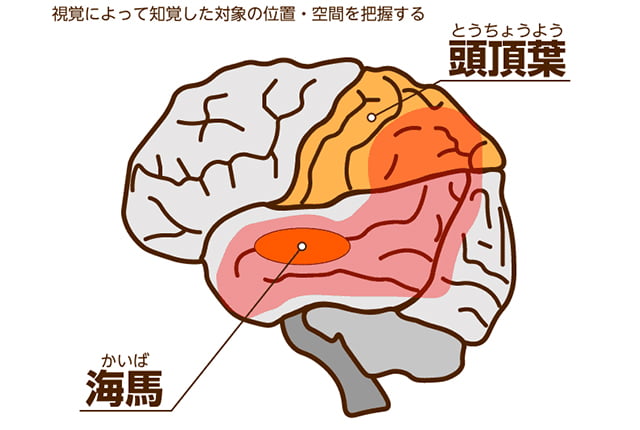

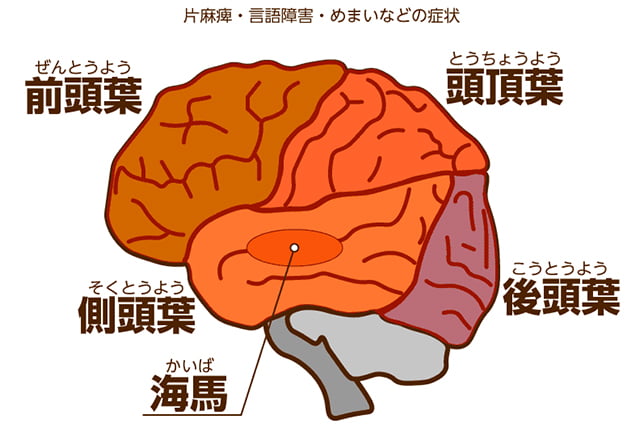

アルツハイマー型認知症になる原因は、脳の中にアミロイドβなどの不要なたんぱく質が溜まってしまうことです。そのことにより、神経細胞が変性し、死滅します。そのうち脳の海馬や頭頂葉などが萎縮して、認知症の症状が出てくるようになります。

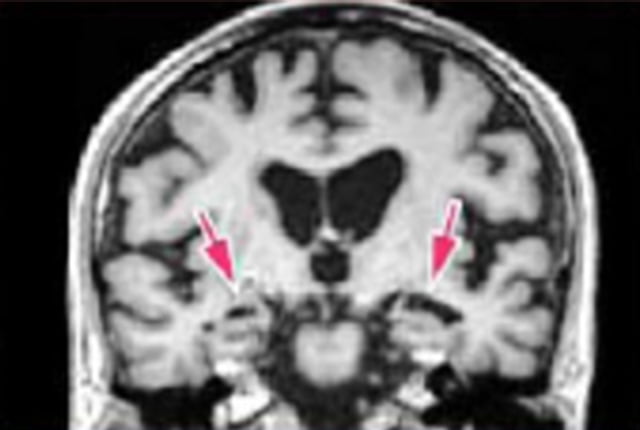

健康な人のMRI

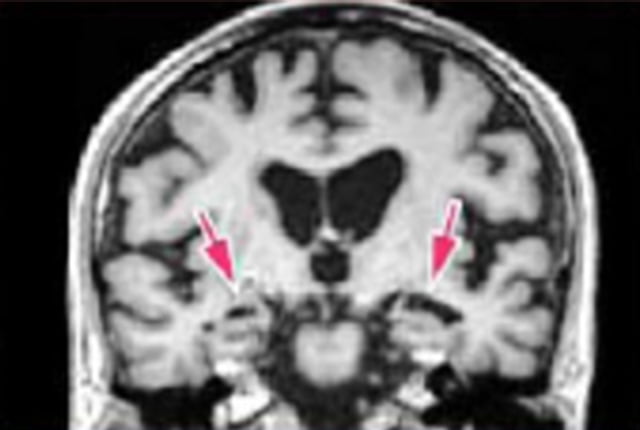

アルツハイマー型認知症のMRI

MRIで、海馬が縮んでいるのがわかります

アルツハイマー型認知症の代表的な症状は「物忘れ」ですが、加齢による物忘れと間違えられやすく、初期症状を見逃す恐れがあります。しかし、アルツハイマー型認知症は、初期段階で治療を開始することで、その進行スピードを遅らせることができます。認知症による物忘れの特徴である「自分が最近経験や体験したことそのものを忘れてしまう」ということが続くようであれば、早めに相談しましょう。

また、アルツハイマー型認知症になると、同じ話を何度もしたり、物の名前が一致しなかったりと、同居している家族はストレスを感じることがあるかもしれませんが、何事も否定せず、本人が過ごしやすい環境を整えてあげることも大切です。

血管性認知症

血管性認知症は、脳梗塞や脳卒中、くも膜下出血など、脳の疾患が原因で発症します。

脳の認知機能を司る部分(前頭葉、頭頂葉、側頭葉、後頭葉、海馬など)などで血管が詰まり、十分に酸素や栄養を送れなくなることで細胞が死滅。本来の役割を担えなくなり、血管性認知症を発症します。

血管性認知症の主な症状は、「記憶障害」や「判断力障害」などです。一日のうちでも症状に波があり、認知機能はまだらに低下していきます。感情のコントロールが効かなくなるのも多くのケースでみられる特徴です。

また血管性認知症では、損傷した脳の部位によって出現する症状は変わります。男性の患者が多く、症状は段階的に早く進行します。

脳の血管が詰まる原因は高血圧や糖尿病、肥満などですから、血管性認知症を避けるためにも日頃の生活習慣を見直すことが大切です。

レビー小体型認知症

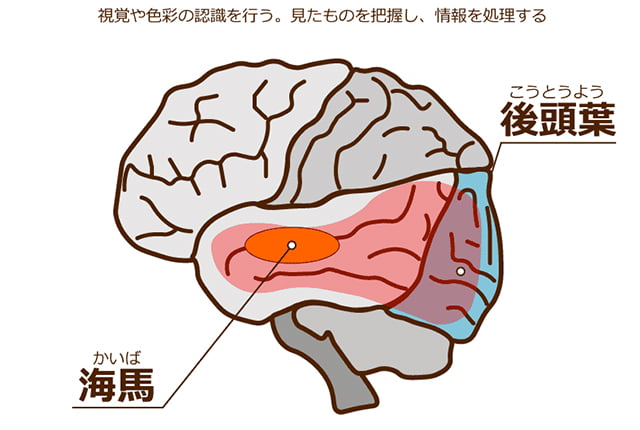

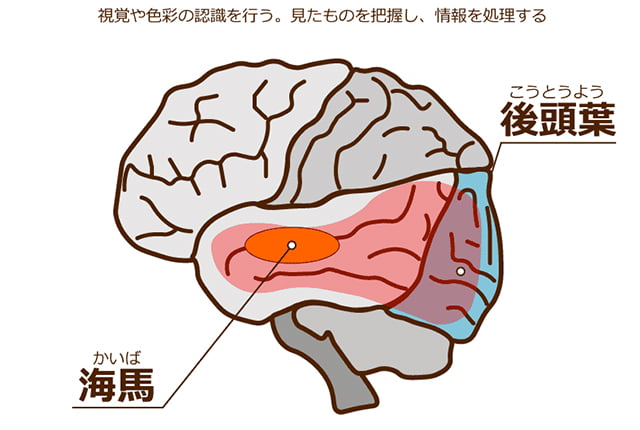

レビー小体とは、脳の神経細胞にできる特殊なたんぱく質のことで、レビー小体がたくさん集まる場所では神経細胞が破壊され、命令がうまく伝達されなくなります。特に、後頭葉と呼ばれる視覚を司る部位にレビー小体が集中して発症すると幻視の症状が出ます。

レビー小体型認知症の主な症状は、初期段階では、物忘れよりも現実にはないものが見えてしまう「幻視」を見ることのほうが多く、男性の発症率が高いです。

また、自分を子どもだと思い込んだり、定年して何年も経つのにまだ働いていると思ったりする「誤認妄想」も多くみられます。

そのほか、手足が震えてうまく動けなくなる「パーキンソン症状」や、寝ているときに大声を出すなどの睡眠障害を発症するケースもあります。

幻視の症状があらわれたときは否定せず、話を合わせてあげましょう。「そんなことない」と頭ごなしに否定すると、頭の中が混乱し、症状を悪化させる原因にもなってしまいます。

前頭側頭型認知症(FTD)

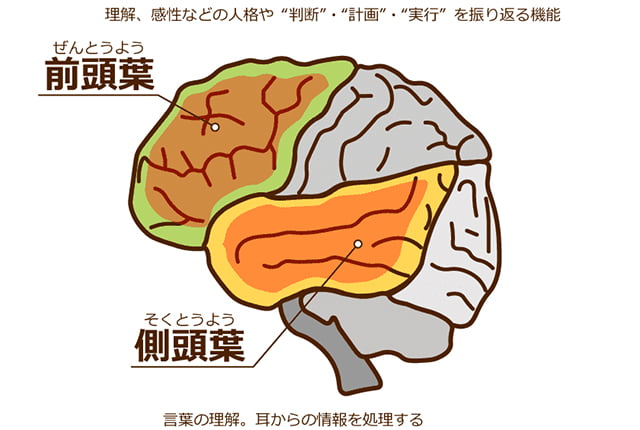

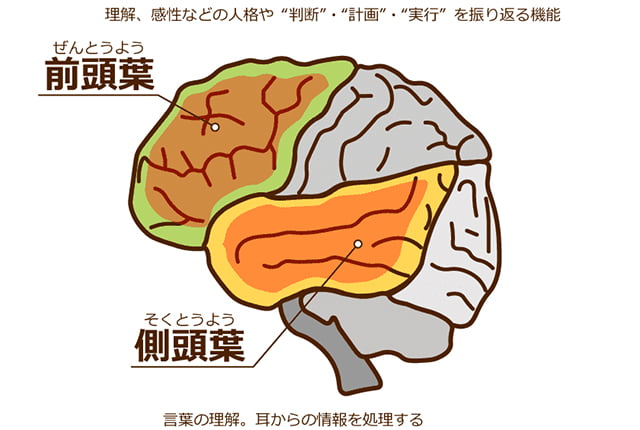

脳の約4割を占める前頭葉と側頭葉が萎縮し、血液の流れが滞ることで発症するのが前頭側頭型認知症です。

なお、前頭側頭型認知症は、認知症のなかで唯一、難病指定を受けています。

前頭側頭型認知症の初期段階では、認知症の一般的な症状である物忘れよりも、性格の変化や異常行動が目立ちます。

前頭側頭型認知症の進行は大きく「初期」「中期」「後期」の3つの段階に分かれます。

初期段階は感情の麻痺が激しく、ぼんやりしている時間が増えたり、他人への興味がなくなったりします。身だしなみにこだわりがなくなり、同じ言動を繰り返すこともあります。

このように、人格の変化や異常行動が現れるため、精神疾患と間違われることがあります。

また、罪悪感がなくなることから、万引きを起こしてしまうケースがみられる場合もあるので注意しましょう。中期では同じ行動を繰り返す「常同行動」がみられ、後期には精神状態が不安定となり、食べることや部屋から出ることが少なくなる場合も多いようです。

進行はゆっくりで年単位で進みますが、体が動かなくなり、寝たきりになる可能性があります。

一般的に認知症=アルツハイマーと認識される方が多いですが、それぞれ症状や適切なケアに違いがあります。認知症の種類を把握して適切な対応を行うことが大切です。