一般内科

General Medicine

〒274-0063千葉県船橋市習志野台6-3-25

一般内科

General Medicine

内科とはわかりやすく言えば、外科的処置を必要としない科目です。

範囲は広く、循環器科・呼吸器科・消化器科・神経内科・膠原病内科・内分泌代謝内科・腎臓内科などに分かれます。

たけしファミリークリニックの最大の特徴は、それぞれ臓器別に分けずに、内科を総合的に診療できることです。

以下に内科でよく見られる症状を挙げています。

一般的な症状を幅広く診察しますので、複数の症状が出ていて「何科を受診したらよいかわからない」といった場合など、お悩みの際はご相談ください。

また、日常的に起こりやすい症状でも、適切な検査を行うことで重大な病気の早期発見につながることもよくあります。体調不良や健康に関して気になることがございましたら、ご相談ください。

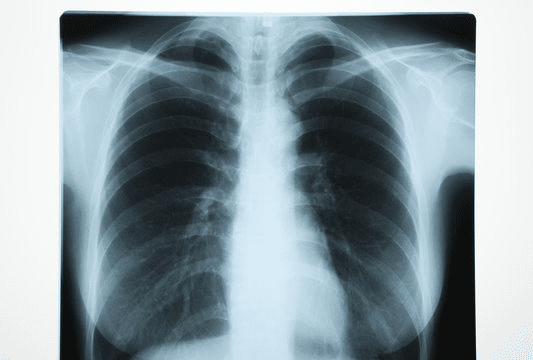

循環器領域は心臓エコー検査、呼吸器は胸部レントゲン、呼気喘息検査、消化器領域は胃内視鏡が可能です。

内科の症状と疾患

症状から探す

かぜは正式には「かぜ症候群」といって、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、のどの痛み、咳、痰などを主症状とする上気道(鼻やのど)の急性炎症の総称です。発熱、咽頭痛、全身倦怠感、食欲低下などを伴う場合がありますが、発熱はあっても微熱程度で、頭痛や全身倦怠感などの全身症状も軽いという特徴があります。原因微生物の80~90%はウイルスが占めており、粘膜から感染して炎症を起こします。きちんと治さないとその後、気管支炎や肺炎に進行する場合もありますので、治ったと思って無理をせず、完治するまで来院されることをお勧めします。熱を含めた症状の経過をしっかり観察することが大切です。

インフルエンザウイルスによる急性熱性感染症で、A、B、Cの3型があり、通常、寒い季節に流行します。感染を受けてから1~3日間ほどの潜伏期間の後に、38℃以上の突然の高熱、頭痛、全身倦怠感、筋肉痛、関節痛などが現れ、咳、鼻汁、咽頭痛などの症状がこれらに続き、およそ1週間で軽快します。主な合併症としては肺炎、脳症が挙げられます。通常のかぜ症候群とは異なり急激に発症し、全身症状が強いことが特徴です。

季節性インフルエンザはいったん流行が始まると、短期間に多くの人へ感染が拡がります。二次感染、合併症の予防のためにも、できるだけ早く受診することが大切です。

マイコプラズマは細菌の一種で、正式名称は「マイコプラズマ ニューモニエ」といいます。呼吸に関係する気管支に感染し、風邪、肺炎、気管支炎などを引き起こします。新型コロナウイルス感染症やインフルエンザなどを引き起こす「ウイルス」とは異なり、マイコプラズマは「細菌」です。

マイコプラズマの潜伏期間は2〜3週間で、他の人には発症約8日前〜発症後6週間以上にわたりうつる可能性があります。潜伏期間でも人にうつるため、発症した地点で他の人にうつしている可能性もあります。一番うつりやすいのは発症から約1週間です。

マイコプラズマ肺炎とは、言葉の通りマイコプラズマによる肺炎のことです。最初は発熱・だるさ・頭痛などから始まり、咳が出るのは症状の出始めから3〜5日後です。咳は日にちが経つごとにひどくなります。咳は熱が下がっても3〜4週間ほど続き、25%ほどの方には胸の痛みも現れます。また、最後の方は湿った咳(痰の絡むようなゴホゴホした咳)に変化するのも、マイコプラズマ肺炎の特徴です。

心筋梗塞症とは、動脈硬化で冠動脈の内腔が狭くなったところに、急に血液の小さな塊(血栓)により冠動脈が完全につまってしまい、心臓の筋肉に酸素と栄養がいかなくなり、その部分の心臓壁の動きが悪くなってしまう病気です。心臓壁の動きが悪くなると、ポンプとしての力が落ちてしまいます。症状としては、激しい胸の痛み、呼吸困難、冷汗、嘔気、嘔吐などがあります。狭心症と異なり、痛みがおさまらないことが特徴です。早めの来院をおすすめします。

胃腸炎のほとんどはウイルス感染(ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルスなど)で、一部に細菌性(カンピロバクター、サルモネラ菌、腸管出血性大腸菌など)が見られます。ウイルスが付着した料理を食べたり、手指についたウイルスが口に触れたりすることで感染し、冬場、幼稚園や小学校などで集団発生することも少なくありません。

症状は下痢、腹痛、嘔吐、発熱が多く、治療は脱水を予防し、症状に合わせた内服薬を服用します。細菌性が疑われる場合には抗生物質を使用することもあります。脱水予防には、自宅で出来る経口補水療法(ORT oral rehydration therapy)が効果的です。

生活習慣病外来

生活習慣病とは、「食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒,ストレス等の生活習慣が、その発症・進行に関与する疾患群」と定義されています。高血圧、糖尿病、肥満、高脂血症、高尿酸血症、循環器病(狭心症、心筋梗塞など)、大腸がん,歯周病、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、肺がん、脂肪肝、アルコール性肝障害等がこれに当たります。 生活習慣を改善することで、発症予防、あるいは発症後の症状の緩和が期待できますが、長年の生活習慣を改善することは簡単ではありません。早急な改善が見込めない場合は早期の投薬が必要な場合もありますが、食習慣・運動習慣の改善、禁煙、禁酒、ストレスの緩和等のアドバイスを行い、投薬の減量、中止を目指します。

血圧が高くても通常、特徴のある症状は現れません。症状が現れないのにもかかわらず、からだの中では知らず知らずのうちに、高血圧の悪影響がじわりじわりと広がっていきます。血圧が高いということは、血管の壁に強い圧力がかかっているということですから、それを治療せずにいると、血管が傷めつけられて動脈硬化が早く進んでしまうのです。言うまでもなく、血管は全身に張り巡らされていて、血管のない部分というのはほとんどありません。ですから高血圧の影響は全身に及びます。

とりわけ,脳や腎臓、目の網膜は高血圧の影響を受けやすいとされています。それに、血液を送り出す際に負担がかかる心臓も、高血圧の合併症が現れやすい臓器です。それぞれ、脳梗塞、腎不全、眼底出血、心不全などを引き起こします。そうならないよう、高血圧と言われたら、血圧が高くならないように、いつも気をつけておく必要があります。

糖尿病とは、膵臓から分泌されるインスリンというホルモンが、十分に働かないために血液中のブドウ糖の濃度(血糖値)が高くなる病気です。1型糖尿病、2型糖尿病、妊娠糖尿病、その他特定の機序・疾患によるものの4つのタイプに分類されていますが、日本人で圧倒的に多く、生活習慣病の一つとされているのが2型糖尿病です。その発症には、インスリンの分泌不足といった要因に加え、過食、運動不足、肥満、ストレスといった生活習慣が関係しているといわれています。

糖尿病を発症し進行すると、神経障害、網膜症、腎症など様々な合併症を引き起こすことがあります。糖尿病を予防するため、あるいは進行を遅らせるために生活習慣を見直すことが大切です。

血液中の脂質の量に異常を来している状態を指します。

中性脂肪が高い場合、LDL(悪玉)コレステロールが高い場合、HDL(善玉)コレステロールが低い場合があります。原因としては、脂質の取り過ぎ、運動不足、過食、ストレス等の生活習慣や遺伝的要因等があります。脂質が血管の内側に蓄積すると動脈硬化が進行し、心筋梗塞、脳梗塞等血管がつまる病気、糖尿病や高血圧などの悪化の要因にもなります。大抵の場合は健診等で採血をしたときに指摘されて気づきます。長期間放置されていることが多く、まずは脂質摂取制限、食物線維の摂取などの食生活の改善、有酸素運動を行うなどの生活習慣の改善を行います。検査数値が改善されない場合で、基礎疾患(高血圧、糖尿病など)がある場合、家族に動脈硬化性疾患がある場合などは、内服治療を検討します。無症状であるため、放置されやすいのですが、知らぬ間に動脈硬化が進行し、万病の元になり寿命を縮める可能性のある実は怖い病気なのです。

高尿酸血症は血液中の尿酸濃度が7.0mg/dL以上になる状態です。この状態が持続すると、溶解しきれない尿酸が結晶化し体内に蓄積します。これが関節で発生すると「痛風」と呼ばれる強い痛みを伴う炎症を引き起こし、腎臓に蓄積すると「痛風腎」に至ります。

高尿酸血症は痛風以外にも、高血圧や心疾患、メタボリックシンドロームなどの生活習慣病のリスクを増加させるとされています。それゆえに、尿酸値を適切な範囲内に保つことが重要とされているのです。

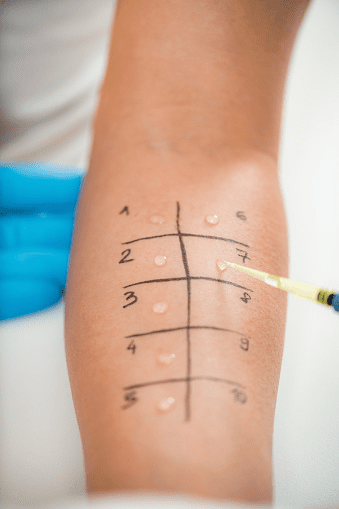

当クリニックでできる検査

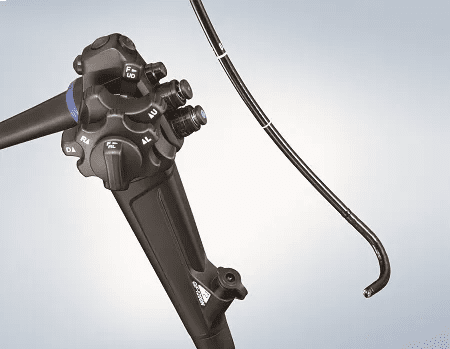

最新オリンパス製の胃カメラで実施時間はなんと最短で3分!!

とても楽です。

頸動脈、甲状腺、心臓、腹部、関節、表在とすべての部位で検査実施可能。

その場で数値がわかります。

*「インターネット受付」は、予約の人数が上限に達した場合は、予約を終了することがございますが、ご了承ください。

問診票ダウンロード

Medical QuestionnaireDownload

Medical

QuestionnaireDownload